《云端绿洲日记》——沃森能源技术工厂首席建筑师手记(工厂室内设计)

2023年9月1日 7:28 AM

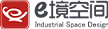

当电梯显示屏跳出"300层"的瞬间,我的呼吸还是凝滞了半拍。尽管这是第107次踏进沃森工厂,但每次穿过那道水波纹玻璃门时,总会有种踏入异星生态舱的错觉。晨光正从钻石切面的穹顶倾泻而下,在浅灰色水磨石地面上投射出不断变幻的光之图腾——这是智能遮阳系统在跳它的晨间芭蕾。

"林工,三号绿植墙的鹤望兰开花了!"实习生小雨抱着全息投影板小跑过来,发梢沾着中庭飘来的细密水雾。我跟着她穿过正在启动晨间模式的空中连廊,看见那株曾被判定濒危的热带植物,此刻正在垂直墙面上舒展着孔雀蓝的花瓣。叶片间的微型传感器闪着幽蓝的光,像在向浇灌它的AI园丁致谢。

10:15 AM

十楼的光合会议室正在上演每日的科技魔法。德国来的能源考察团盯着那面会"呼吸"的玻璃幕墙瞠目结舌——当会议桌中央的全息投影展示到地热循环系统时,整面幕墙突然泛起翡翠色的波纹,数百片仿真银杏叶从天花板飘落,在触地前又化作光点消散。"这是我们为枯燥数据注入的生态隐喻。"我按下桌底的触控键,窗外突然飞来一群全息蜂鸟,衔着光伏转化率的数据流在会议室盘旋。

考察团团长施耐德博士的眼镜滑到了鼻尖。三小时后,他在零重力休闲舱签下了合作协议,舱外云海翻涌,仿佛整座城市都在我们脚下进行光合作用。

1:30 PM

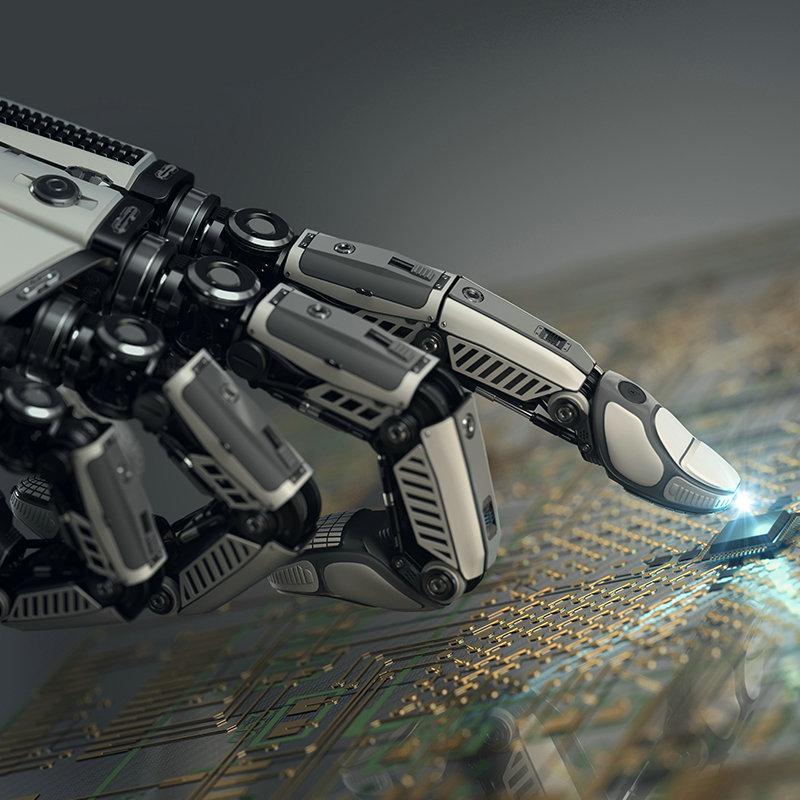

午餐时间的中庭永远像个微型地球。日本分部的工程师在叠水景观旁测试新型水力发电机,浪花溅湿了他的西装裤脚;巴西团队带来的金刚鹦鹉正站在旅人蕉上,与智能绿墙进行着跨物种的叫声对决;而我最爱窝在西北角的蕨类洞穴区,看着穹顶智能滤光系统将正午的强光分解成林间疏影——直到生态木地台突然升起15°角,提醒我午休结束。

3:47 PM

暴雨突袭时,整座建筑开始演奏它的生态交响乐。雨点击打穹顶的声响被定向声场系统转化为热带雨林的白噪音,智能排水沟渠亮起幽蓝的导光带,宛如建筑脉络中流动的星河。我带着纽约来的建筑评论家穿过雾森弥漫的旋转坡道,看雨水在玻璃表面织就瞬息万变的流体艺术。"这些水珠会在夜间结冰形成隔热层,"我指着正在自动闭合的通风孔,"等日出时又化作灌溉水,完成它十二小时的生命周期。"

评论家突然驻足,他的鳄鱼皮鞋正巧踩在一块光伏地砖上,砖面立即显示出实时发电量。"每步0.2瓦,"我笑道,"您刚才为今晚的楼体照明贡献了五秒光明。"

6:15 PM

暮色中的沃森工厂才真正显露出它的魔性。当城市霓虹渐次亮起,我们的Low-E玻璃却开始吸收最后的光能,穹顶棱镜将紫红色晚霞折射成中庭的极光秀。我在33层连廊遇见抱着咖啡杯的值班工程师小唐,他正盯着突然亮起的垂直农场补光灯发呆。"像不像《阿凡达》里的灵魂树?"他指着被紫光笼罩的桫椤蕨,"上个月就是看着这些光斑,我找到了氢能转化率的突破公式。"

9:02 PM

9:02 PM

夜巡至西翼办公区时,意外撞见建筑生态中枢的"换肤时刻"。所有工位的生态木地台正缓缓沉降,露出下方闪烁着微光的毛细管网;墙面绿植集体进入睡眠模式,叶片收拢成含羞的弧度;而中庭水景突然腾起无数萤火虫般的无人机,它们是从顶楼停机坪出发的空气质量监测员,此刻正携带着整座建筑的代谢数据飞向星辰。

站在观景台俯瞰这座不夜城时,腕表突然震动——是生态中枢发来的当日报告:"今日氧气产量1.8吨,相当于种植62棵成年红杉;回收雨水9吨,可供垂直农场运转36小时;员工平均创意指数提升17%,最活跃灵感迸发地位于..."我关掉投影,任夜风裹挟着植物的气息掠过眉梢。玻璃幕墙倒影中,那个曾在图纸上勾勒绿色乌托邦的年轻人,如今正站在云端,见证每一粒科技与自然交融的孢子在此生根发芽。

这是沃森工厂最平凡的一天,却也是未来城市最非凡的预言。当建筑学会呼吸,当科技懂得光合作用,人类终将在钢筋混凝土的缝隙中,重新听见万物生长的声音。

境空间专注工厂设计十二年

境空间专注工厂设计十二年